胡録神社について

ご挨拶

胡録神社は、永禄四年(1561年)、戦乱の世を生きた上杉の家臣・高田嘉左衛門をはじめとする十二名の志ある者たちにより、当地汐入の地に創建されました。

御祭神としてお祀りするのは、面足尊(おもだるのみこと)、惶根尊(かしこねのみこと)の二柱。

以来四百有余年、地域の守り神として、平穏無事・家内安全・厄除けなど、数多くのご祈願をお受けし、皆さまの暮らしに寄り添ってまいりました。

時代は変わり、町並みも移りゆく中にあっても、神さまへの感謝と祈りの心は、今も変わらずに息づいています。

どうぞ胡録神社にお越しいただき、心静かに手を合わせるひとときをお過ごしください。

皆さまとのご縁が結ばれますことを、心よりお祈り申し上げます。

胡録神社 宮司

神社由緒

| 御祭神 | 面足尊(おもだるのみこと) |

| 惶根尊(かしこねのみこと) | |

| 御創立 | 永禄四年(1561年)八月 |

御由緒

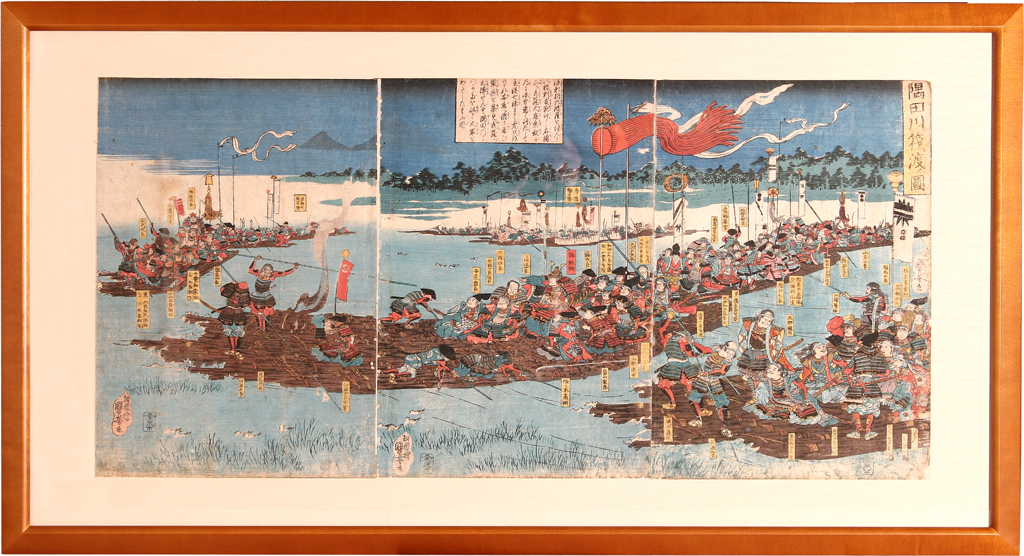

胡録神社は、永禄四年八月川中島合戦の折、上杉の家臣高田嘉左衛門(たかだかさえもん)なる者戦に敗れ、計らずも集いたる十二名の同志と、関東に厄難を逃れて落ちのび、当地の汐入に高田、竹内、杉本等数名と永住の地と定めて土着し、村落生活の安寧を祈願するため、守護神として永禄四年九月十九日、面足尊・惶根尊の両神を一祠に奉齋崇敬されたと伝えられます。

当社は古くは大六天と称したが明治二年太政官達により、神仏分離がされた際、往時武士が矢を支える武具を胡録と申した事と、また、当地汐入の生業として盛んであった胡粉作りの胡の字と大六天の六にあやかり、御社号を胡録神社と改称されました。

神殿は嘉永五年九月十九日改築造営されたものです。

汐入の辺りはその昔、蛎殻を石臼にかけ胡粉という人形の上塗りの塗料を造り出荷する生業が盛んであったが、境内には古き石臼が奉納されています。

八代目嘉左衛門の頃には、汐入大根の栽培地と変革し人気の高い作物であったが、今はその畑もなく、昭和末頃から汐入地区の再開発計画が進められ、平成の初期には見られた木造建築の旧家も取り壊され、多くの地主は、高層住宅へとその生活を移されました。

当社もその限りにあらず、平成十年の計画により、境内地を前方に遷座する事となりました。

平成十五年九月十九日には遷座を終え、竣工奉告祭が執り行われました。

襖絵・石碑・道祖神など

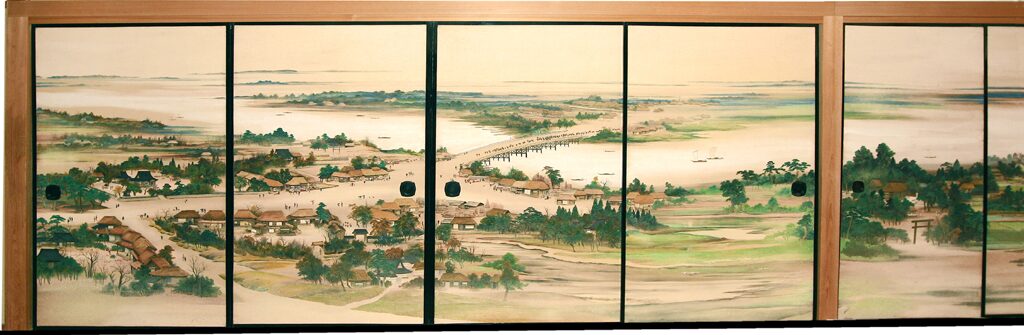

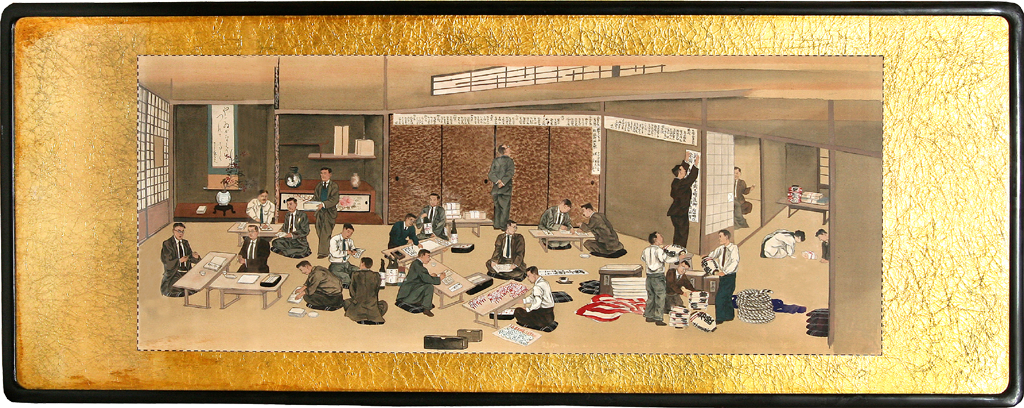

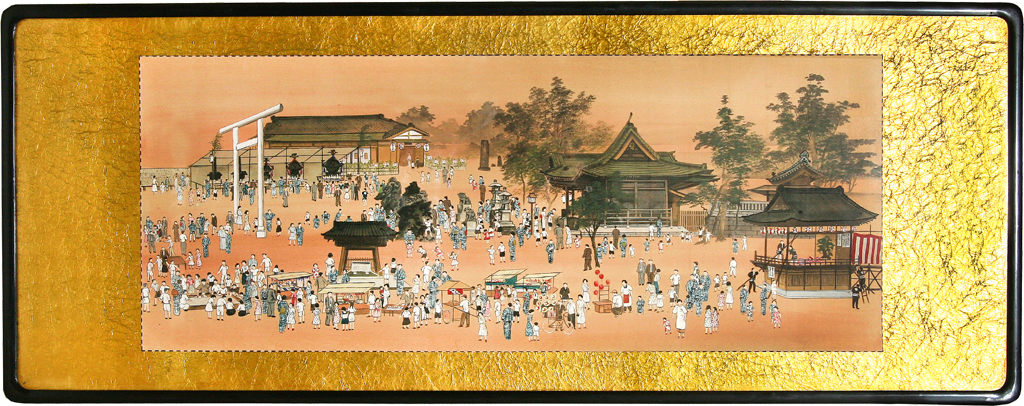

襖絵

この襖絵の作者は当町にお住まいに成っていた若原天應画伯です。

はっきりとした記録はないのですが、古老の話では昭和30年代に書いたものといわれています。若原画伯は達磨の絵を得意とされていたそうです。

この作品は、歴史をひもとき古老から胡緑神社の創建された当時の話をもとに書いたものといわれ、胡緑神社およぴ汐入特産品の胡粉をつくっている情景が書かれています。

この絵に画号が入っていないのは、胡緑神社に奉納された物だからといわれています。

獅子頭

この獅子頭は昭和11年九月の祭礼に合わせてつくられました。

もともとはこの獅子頭は御輿として担いたものです。この度の遷宮工事に際して、これまでの塗りをはがして金箔を張り、床の間の飾りとしました。

土屋金属(お御輿やさん)の話では、非常に精巧に組木でつくられているそうで、お御輿やさんも非常に勉強になった、宝物になるほどのものと言っていました。

頭の後ろに立っているのは「おげん」といい、御輿の先をお払いするものです。白い毛は神馬、白馬のたてがみで、これを集めるのが大変だったそうです。

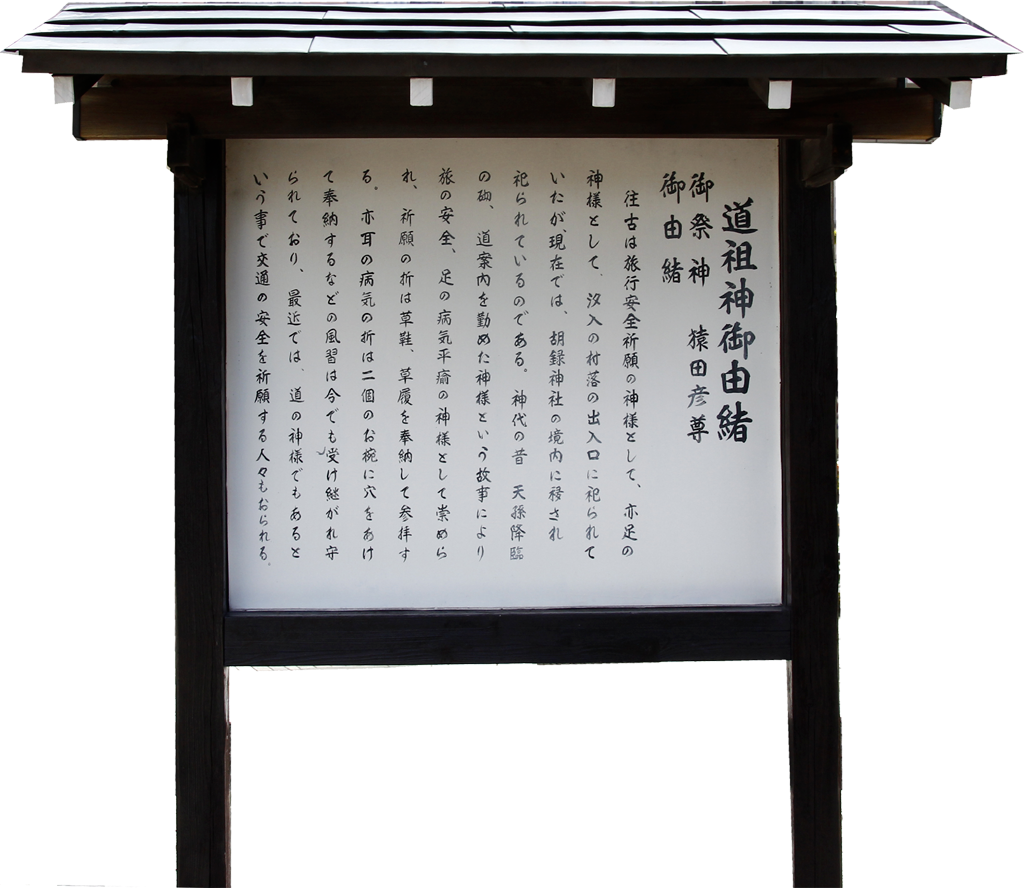

道祖神

狛犬

アクセス

| 神社名 | 胡録神社 |

| 代表 | 日髙 將光 |

| 所在地 | 〒116-0003 東京都荒川区南千住8-5-6 |

| 電話番号 | 03-3806-1673 |